昨日はバレンタインでしたが、女性から男性へチョコを贈る習慣のないドイツなので省略(w

先日パリで習ったデザートを作ったので、無理矢理これをバレンタインのプレゼントという事にさせて頂きました(;^_^A

作ったのは"タルトタタン"。

※タルトタタンとは…19世紀、フランスの中部地方でホテルを経営していたタタン姉妹。姉がいつものようにりんごのタルトを焼こうと、通常なら生地を下にしいてその上にりんごを並べるところ、りんごを先にいれてしまった。妹が慌てて、生地を林檎の上にかぶせて焼いた。出来上がったタルトをひっくり返したら、なんとそれがとっても美味しかった。それ以来このタルトは 『タルト・タタン』 と呼ばれるようになった、というものです。

まずはタルト生地をFPでガーっと混ぜあわせてひとまとめにし、冷蔵庫で寝かせておきます。その間にカラメル作り。先生の作り方を真似して、ケーキ型(底の抜けないタイプ)を直接火にかけてカラメルを作ってしまいます。

先生はりんごを生のまま使っていらっしゃいましたが、生のままオーブンに入れると水分が出過ぎてしまうので生意気にも作り方をアレンジし、少し蒸してから使いました。

(カラメルが十分甘いのでここでは蒸すだけで糖分は加えません)

冷蔵庫で寝かせておいたタルト生地は麺棒で伸ばしたりせず薄切りにして、並べたりんごの上に重ねていきます。

こんなやり方初めて見たのでかなり驚きでした。

確かにこの方法なら麺棒がなくても、伸ばす場所がなくてもできます◎

ひっくり返して下になる部分なのできっちり綺麗に並べなくても、りんごが隠れていればOK。

オーブンで焼き上げたあとお皿の上にひっくり返して完成!

市販のパイシートを使って作るアップルパイよりずっと簡単でした。

りんごのデザートの定番になりそうです♪

先日パリで習ったデザートを作ったので、無理矢理これをバレンタインのプレゼントという事にさせて頂きました(;^_^A

作ったのは"タルトタタン"。

※タルトタタンとは…19世紀、フランスの中部地方でホテルを経営していたタタン姉妹。姉がいつものようにりんごのタルトを焼こうと、通常なら生地を下にしいてその上にりんごを並べるところ、りんごを先にいれてしまった。妹が慌てて、生地を林檎の上にかぶせて焼いた。出来上がったタルトをひっくり返したら、なんとそれがとっても美味しかった。それ以来このタルトは 『タルト・タタン』 と呼ばれるようになった、というものです。

まずはタルト生地をFPでガーっと混ぜあわせてひとまとめにし、冷蔵庫で寝かせておきます。その間にカラメル作り。先生の作り方を真似して、ケーキ型(底の抜けないタイプ)を直接火にかけてカラメルを作ってしまいます。

先生はりんごを生のまま使っていらっしゃいましたが、生のままオーブンに入れると水分が出過ぎてしまうので生意気にも作り方をアレンジし、少し蒸してから使いました。

(カラメルが十分甘いのでここでは蒸すだけで糖分は加えません)

冷蔵庫で寝かせておいたタルト生地は麺棒で伸ばしたりせず薄切りにして、並べたりんごの上に重ねていきます。

こんなやり方初めて見たのでかなり驚きでした。

確かにこの方法なら麺棒がなくても、伸ばす場所がなくてもできます◎

ひっくり返して下になる部分なのできっちり綺麗に並べなくても、りんごが隠れていればOK。

オーブンで焼き上げたあとお皿の上にひっくり返して完成!

市販のパイシートを使って作るアップルパイよりずっと簡単でした。

りんごのデザートの定番になりそうです♪

渋谷で税理士を探すなら上原公認会計士事務所

起業相談から、一般税務会計業務、管理制度構築支援、株式上場支援など幅広い業務分野を手がけています。

www.uehara-kaikei.jp/

PR

先週友人と一緒に作ったシュトレン、我が家では一瞬で無くなってしまったので、再度製作。

材料は基本的に前回とほぼ同じですが、ヘーゼルナッツパウダーが足りなくなってしまったので、代わりに家にあったアーモンドパウダーを足しました。

前回は成型が上手くできず、友人にお任せしちゃいましたが、今回はちゃんと自分で!(笑)

ちょっとコツを掴んできたかも◎

そして今回は粉砂糖もたっぷり!やっぱりこの方が美味しい(^-^;

生地の砂糖の量を控えめにしてあるのでくどくなりません。

焼き立てもサクサクして美味しいですが、2~3日以上置くとシットリ度が増し、熟成されて格段に美味しくなります!

私が教わったこのレシピは、先生がドイツ人のお義母様から習ったというもの。これはベーキングパウダーで膨らませていますが、イースト菌を使う人もいるし、中にマジパンを入れる人もいるし、それぞれの家庭の味があり、レシピも全然違うんだそう。

他にどんなレシピがあるのかな?と気になったのでドイツ語で検索してみたところ、なんと日本のCookpadみたいなサイトを発見!

Chefkoch.de

Cookpadのように手順ごとにそれぞれ写真付き解説があって…というようなものではなく、結構適当なレシピも載っていますが、季節の料理や外国の料理を検索することも可能。和食のカテゴリもありました。

また、レシピを評価数、ヒット数、調理時間順、日付順等で並べ替える事もできます。

しかもつくれぽまであります!

これは新着つくれぽのページ。

URLをそのまま翻訳サイトに貼り付けると少々おかしな訳が出てきたりします。

たとえばこんなの。

毒味って!毒味ってーー!!ww

翻訳前のはこれ。

英語にするとDelicious - Tasty - Breadみたいな感じでしょうか。

なんで毒味なんだ…

こういうのはちょっと笑ってしまいますが、作り方のページも翻訳サイトや辞書で調べればなんとなく分かりそうな感じです。

実はドイツ料理で自分で作ってみたいものがあって、レシピ本を買おうか迷っていたのですが、このサイトで色々検索すれば本を買わなくて済みそう◎

材料は基本的に前回とほぼ同じですが、ヘーゼルナッツパウダーが足りなくなってしまったので、代わりに家にあったアーモンドパウダーを足しました。

前回は成型が上手くできず、友人にお任せしちゃいましたが、今回はちゃんと自分で!(笑)

ちょっとコツを掴んできたかも◎

そして今回は粉砂糖もたっぷり!やっぱりこの方が美味しい(^-^;

生地の砂糖の量を控えめにしてあるのでくどくなりません。

焼き立てもサクサクして美味しいですが、2~3日以上置くとシットリ度が増し、熟成されて格段に美味しくなります!

私が教わったこのレシピは、先生がドイツ人のお義母様から習ったというもの。これはベーキングパウダーで膨らませていますが、イースト菌を使う人もいるし、中にマジパンを入れる人もいるし、それぞれの家庭の味があり、レシピも全然違うんだそう。

他にどんなレシピがあるのかな?と気になったのでドイツ語で検索してみたところ、なんと日本のCookpadみたいなサイトを発見!

Chefkoch.de

Cookpadのように手順ごとにそれぞれ写真付き解説があって…というようなものではなく、結構適当なレシピも載っていますが、季節の料理や外国の料理を検索することも可能。和食のカテゴリもありました。

また、レシピを評価数、ヒット数、調理時間順、日付順等で並べ替える事もできます。

しかもつくれぽまであります!

これは新着つくれぽのページ。

URLをそのまま翻訳サイトに貼り付けると少々おかしな訳が出てきたりします。

たとえばこんなの。

毒味って!毒味ってーー!!ww

翻訳前のはこれ。

英語にするとDelicious - Tasty - Breadみたいな感じでしょうか。

なんで毒味なんだ…

こういうのはちょっと笑ってしまいますが、作り方のページも翻訳サイトや辞書で調べればなんとなく分かりそうな感じです。

実はドイツ料理で自分で作ってみたいものがあって、レシピ本を買おうか迷っていたのですが、このサイトで色々検索すれば本を買わなくて済みそう◎

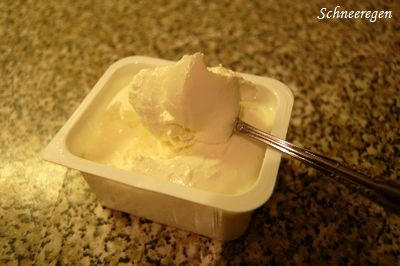

先日シュトレンを作る際に使ったQuark(クヴァルク)という乳製品。

牛乳から作られるフレッシュチーズの一種でヨーグルトとクリームチーズの中間のようなもの。日本で食べられるチーズではカッテージチーズに近いらしい。

クヴァルクは脂肪分10%以下の低脂肪のものから、10%、20%、40%と数種類が売られており、お料理教室の先生にシュトレンには脂肪分40%のもの、チーズケーキには低脂肪のものが合う、と教わりました。

前回は1パック全量をシュトレンの材料に使ってしまい、クヴァルクそのものがどんな味なのかが分からなかったので、再度購入。

↓前回使用の40%タイプ。

今回はQuarkkuchen(クヴァルクケーキ)を作るため、脂肪分10%以下の低脂肪タイプを購入。

中身はこんな感じ。確かにヨーグルトより硬くてクリームチーズよりは柔らかい。

そのまま食べてみた味は、やっぱりヨーグルトとクリチーの中間みたいな感じ…としか説明できません(w特にこれは低脂肪なのもあってか、かなりサッパリした味。

いつも作るチーズケーキのレシピの分量をそのままクヴァルクに換えて、底にオレオを砕いて敷き詰めました。

クリームチーズで作るものと比べて食感はふわっと柔らかい。

濃厚なチーズケーキも良いけど、たまにはこんな軽い感じのも良いかも。

脂肪分の高いクヴァルクで作るとどんな味になるのか気になるので、

そちらもそのうち試してみようと思います◎

本当は低脂肪の方がカロリーも控えめで良いんだとは思いますが。夫婦でメタボだし。

牛乳から作られるフレッシュチーズの一種でヨーグルトとクリームチーズの中間のようなもの。日本で食べられるチーズではカッテージチーズに近いらしい。

クヴァルクは脂肪分10%以下の低脂肪のものから、10%、20%、40%と数種類が売られており、お料理教室の先生にシュトレンには脂肪分40%のもの、チーズケーキには低脂肪のものが合う、と教わりました。

前回は1パック全量をシュトレンの材料に使ってしまい、クヴァルクそのものがどんな味なのかが分からなかったので、再度購入。

↓前回使用の40%タイプ。

今回はQuarkkuchen(クヴァルクケーキ)を作るため、脂肪分10%以下の低脂肪タイプを購入。

中身はこんな感じ。確かにヨーグルトより硬くてクリームチーズよりは柔らかい。

そのまま食べてみた味は、やっぱりヨーグルトとクリチーの中間みたいな感じ…としか説明できません(w特にこれは低脂肪なのもあってか、かなりサッパリした味。

いつも作るチーズケーキのレシピの分量をそのままクヴァルクに換えて、底にオレオを砕いて敷き詰めました。

クリームチーズで作るものと比べて食感はふわっと柔らかい。

濃厚なチーズケーキも良いけど、たまにはこんな軽い感じのも良いかも。

脂肪分の高いクヴァルクで作るとどんな味になるのか気になるので、

そちらもそのうち試してみようと思います◎

本当は低脂肪の方がカロリーも控えめで良いんだとは思いますが。夫婦でメタボだし。

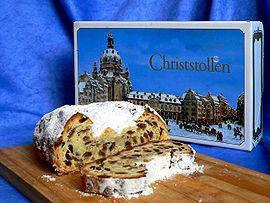

ドイツではクリスマス前のこの時期あちこちでシュトレンというお菓子を目にします。

※Wikiより画像拝借

発祥はドレスデンで、ドイツ中のデパ地下からスーパーから街のパン屋までどこでも売られているメジャーなお菓子ですが、私はきついスパイスと洋酒の味がちょっと苦手でした。

しかし!先月このシュトレンを作る料理教室に参加して手作りのシュトレンを頂いたところ、びっくりする程美味しかったのです。そこで、今日はその時一緒に参加したお友達と我が家でもう一度シュトレンを作りました。

複雑な味を出すために、使う材料もかなり種類が多い!

先生に習ったレシピを私達好みにちょっとアレンジして、用意した材料はこちら。

●小麦粉,BP,砂糖,バニラシュガー,卵,バター,クヴァルク(ヨーグルトとクリームチーズの中間のような乳製品)

●スパイス類:カルダモン,ナツメグ,シナモン,ラム酒,アーモンドオイル,レモンオイル

●ドライフルーツ類:レーズン,レモンピール,ヘーゼルナッツパウダー,クルミ,アーモンドダイス

材料にも拘り、バターはフランスのエシレ、それ以外の材料はほとんどBIO(オーガニック)スーパーで調達しました。

レーズンはお友達が数日前からラム酒に漬け込んでおいてくれたもの。

私達の好みで追加したクルミとアーモンドダイスは事前にちょっとローストしてから使用。

粉類→スパイス・オイル類→バター・クヴァルク・卵→ドライフルーツ類の順番にひたすら手でこねていきます。

成型方法に決まったルールはありませんがこんな形のものが一番良く見かけるかな?と思います。しかし、私の分は成型が超ヘタクソで酷い仕上がりになりそうだったので、1つ以外お友達に成型を依頼。そういえば手で捏ねてくれたのも彼女だし、アレ?私今回材料計ったくらいしかやってないような…(w

この焼く前の状態で既にスパイスとラム酒の混ざった良い香りがしてきて、焼いている間はキッチンの隣の部屋まで香りが漂ってきていました。

焼成すること約50分。良い感じに焼き上がりました。

本来はここに溶かしバターを塗って粉砂糖をまぶして仕上げるのですが、恐ろしい量のバターと砂糖が必要なので1つは途中でストップ、こちらは砂糖無しバージョンです。

見た目は少々地味なお菓子だけど…本場ドレスデンで食べたものより絶対に美味しい!

大満足の仕上がりです。

これなら毎年作りたいと思います♪

・・・あ、でも自分で成型できないからまたお友達にお願いしないと(w

※Wikiより画像拝借

発祥はドレスデンで、ドイツ中のデパ地下からスーパーから街のパン屋までどこでも売られているメジャーなお菓子ですが、私はきついスパイスと洋酒の味がちょっと苦手でした。

しかし!先月このシュトレンを作る料理教室に参加して手作りのシュトレンを頂いたところ、びっくりする程美味しかったのです。そこで、今日はその時一緒に参加したお友達と我が家でもう一度シュトレンを作りました。

複雑な味を出すために、使う材料もかなり種類が多い!

先生に習ったレシピを私達好みにちょっとアレンジして、用意した材料はこちら。

●小麦粉,BP,砂糖,バニラシュガー,卵,バター,クヴァルク(ヨーグルトとクリームチーズの中間のような乳製品)

●スパイス類:カルダモン,ナツメグ,シナモン,ラム酒,アーモンドオイル,レモンオイル

●ドライフルーツ類:レーズン,レモンピール,ヘーゼルナッツパウダー,クルミ,アーモンドダイス

材料にも拘り、バターはフランスのエシレ、それ以外の材料はほとんどBIO(オーガニック)スーパーで調達しました。

レーズンはお友達が数日前からラム酒に漬け込んでおいてくれたもの。

私達の好みで追加したクルミとアーモンドダイスは事前にちょっとローストしてから使用。

粉類→スパイス・オイル類→バター・クヴァルク・卵→ドライフルーツ類の順番にひたすら手でこねていきます。

成型方法に決まったルールはありませんがこんな形のものが一番良く見かけるかな?と思います。しかし、私の分は成型が超ヘタクソで酷い仕上がりになりそうだったので、1つ以外お友達に成型を依頼。そういえば手で捏ねてくれたのも彼女だし、アレ?私今回材料計ったくらいしかやってないような…(w

この焼く前の状態で既にスパイスとラム酒の混ざった良い香りがしてきて、焼いている間はキッチンの隣の部屋まで香りが漂ってきていました。

焼成すること約50分。良い感じに焼き上がりました。

本来はここに溶かしバターを塗って粉砂糖をまぶして仕上げるのですが、恐ろしい量のバターと砂糖が必要なので1つは途中でストップ、こちらは砂糖無しバージョンです。

見た目は少々地味なお菓子だけど…本場ドレスデンで食べたものより絶対に美味しい!

大満足の仕上がりです。

これなら毎年作りたいと思います♪

・・・あ、でも自分で成型できないからまたお友達にお願いしないと(w

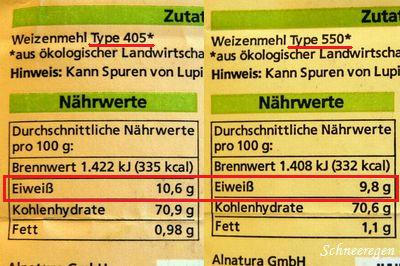

何度か書いていますが、ドイツの小麦粉は日本のものとは少し違います。

ドイツの小麦粉でパンを焼いても、日本のようなふんわりしたパンにはなりません。

タンパク質の含有量によって薄力粉・中力粉・強力粉という風に分類されている日本の小麦粉。このタンパク質が水分と結びつく事によってグルテンとなり、パンを膨らませる助けをするわけです。

一方ドイツの小麦粉はタンパク質ではなく灰分量(ミネラル)によって分類されています。

袋に書いてある数字は小麦100kg中に含まれる灰分のグラム数を表します。小麦の灰分値は表皮に近いほど高くなり、小麦の風味が増し色が濃くなります。ドイツパンが黒くて硬いのは灰分量の多い小麦粉を使っているからです。

在独日本人の間でよく薄力粉の代わりとして使われているのがType405、

強力粉の代わりとして使われているのがType550です。

私はパン作りには両方を半々で使っています。

これの成分を比べてみると…

100g中のEiweiss(タンパク質)の含有量は、405で10.6g、550で9.8gでした。

ちなみに日本の強力粉に含まれるタンパク質は約12~13%なので、そりゃあ足りないわけです。

メロンパンや折り込みパンなど、菓子パン系ならまだごまかせますが

食パンは粉の違いがダイレクトに現れるので、最近は全然作っておらず

すっかりふわふわ食パンを作る事を諦めていたところ、

お友達から「足りないグルテンを補える"グルテン粉"を使えばふわふわパンが焼けるらしいよ!!」という情報をゲット。

確かにその通り。グルテンが足りなくてふわふわに膨らまないんだから、入れれば良い。

そんな単純な事だけど、思いつきもしませんでした。

グルテン粉のドイツ語名はWeizenkleber,Gultenmehl,Weizenglutenなど。

硬い黒パンが好まれるドイツでこんなものの需要があるはずもなく、売っている場所はかなり限られているみたいです。

私はオーガニックスーパーで購入。500gで5.15EURでした。

そしてレシピの小麦粉の分量に対するタンパク質の割合を計算。

一応厳密に計算をして、最初は13%くらいになるように投入してみたところ、ドイツの小麦粉だけで作ったパンに比べてふんわりになったものの、まだなんとなく重たい感じ。

それからグルテン粉の量を増やし、Type550だけにグルテン粉を混ぜた場合、Type550+405のMIXにグルテン粉を混ぜた場合、イーストの量も微調整・・・と色々と試してみた結果、ドイツの小麦粉で作ったとは思えないかなりふんわりな食パンが焼けるようになってきました(´∇`)焼きたてはもちろん、一日経ってからの食感が全然違います!!

(数ヶ月間一度も焼かなかったのに、3日間連続で食パン焼き続けました。やりだすと止まらない性格w)

今のところ、食パン正角1斤型で小麦粉280gに対してグルテン粉15g・生イースト8gを混ぜると良い感じにふんわりになっています。

小麦粉の配合は、

風味…Type550>Type550+405

ふんわり度…Type550<Type550+405

という感じで、まだベストな配合には辿り着いていませんが、今後はふわふわパンが食べられる!というのが本当に嬉しい。教えてくれたお友達に超感謝です♪♪

しばらく食パン研究が続きそうですΨ(`∀´)Ψ

ドイツの小麦粉でパンを焼いても、日本のようなふんわりしたパンにはなりません。

タンパク質の含有量によって薄力粉・中力粉・強力粉という風に分類されている日本の小麦粉。このタンパク質が水分と結びつく事によってグルテンとなり、パンを膨らませる助けをするわけです。

一方ドイツの小麦粉はタンパク質ではなく灰分量(ミネラル)によって分類されています。

袋に書いてある数字は小麦100kg中に含まれる灰分のグラム数を表します。小麦の灰分値は表皮に近いほど高くなり、小麦の風味が増し色が濃くなります。ドイツパンが黒くて硬いのは灰分量の多い小麦粉を使っているからです。

在独日本人の間でよく薄力粉の代わりとして使われているのがType405、

強力粉の代わりとして使われているのがType550です。

私はパン作りには両方を半々で使っています。

これの成分を比べてみると…

100g中のEiweiss(タンパク質)の含有量は、405で10.6g、550で9.8gでした。

ちなみに日本の強力粉に含まれるタンパク質は約12~13%なので、そりゃあ足りないわけです。

メロンパンや折り込みパンなど、菓子パン系ならまだごまかせますが

食パンは粉の違いがダイレクトに現れるので、最近は全然作っておらず

すっかりふわふわ食パンを作る事を諦めていたところ、

お友達から「足りないグルテンを補える"グルテン粉"を使えばふわふわパンが焼けるらしいよ!!」という情報をゲット。

確かにその通り。グルテンが足りなくてふわふわに膨らまないんだから、入れれば良い。

そんな単純な事だけど、思いつきもしませんでした。

グルテン粉のドイツ語名はWeizenkleber,Gultenmehl,Weizenglutenなど。

硬い黒パンが好まれるドイツでこんなものの需要があるはずもなく、売っている場所はかなり限られているみたいです。

私はオーガニックスーパーで購入。500gで5.15EURでした。

そしてレシピの小麦粉の分量に対するタンパク質の割合を計算。

一応厳密に計算をして、最初は13%くらいになるように投入してみたところ、ドイツの小麦粉だけで作ったパンに比べてふんわりになったものの、まだなんとなく重たい感じ。

それからグルテン粉の量を増やし、Type550だけにグルテン粉を混ぜた場合、Type550+405のMIXにグルテン粉を混ぜた場合、イーストの量も微調整・・・と色々と試してみた結果、ドイツの小麦粉で作ったとは思えないかなりふんわりな食パンが焼けるようになってきました(´∇`)焼きたてはもちろん、一日経ってからの食感が全然違います!!

(数ヶ月間一度も焼かなかったのに、3日間連続で食パン焼き続けました。やりだすと止まらない性格w)

今のところ、食パン正角1斤型で小麦粉280gに対してグルテン粉15g・生イースト8gを混ぜると良い感じにふんわりになっています。

小麦粉の配合は、

風味…Type550>Type550+405

ふんわり度…Type550<Type550+405

という感じで、まだベストな配合には辿り着いていませんが、今後はふわふわパンが食べられる!というのが本当に嬉しい。教えてくれたお友達に超感謝です♪♪

しばらく食パン研究が続きそうですΨ(`∀´)Ψ

ドイツに来て間もない頃、一度ブログに書いたような気がしますが

こちらの食用かぼちゃはHokkaidoという名前でオレンジ色の皮のものが一般的。

市場やアジアショップでは緑色の皮のものも見かけますが、スーパー等どこでも売っていて気軽に購入できるのはこっち。

味はかぼちゃなんですが、日本のかぼちゃのようなホクホク感はなく、水っぽいので煮物やマッシュしたサラダにはちょっと微妙なのでしばらく使っていませんでした。

今年の夏はベランダでかぼちゃの栽培を試みたものの、あえなく失敗。

やっぱりプランターでは難しいようです(;´Д`)

最近、Cookpadでカプリチョーザみたいなかぼちゃのタルトのレシピを発見。

学生の頃、大学の近くや住んでいた家の近くにカプリチョーザがあって、パスタ目当てではなくタルト目当てに時々食べに行ったことを思い出し、無性に食べたくなってきました。。

タルトならHokkaidoでもいけそう!と思い作ってみたところなかなか美味しくできました♪

フードプロセッサで混ぜるだけの簡単レシピだったし、これはまた作りたい!これからはHokkaidoの購入頻度も増すかも^^

次はかぼちゃプリンあたりに挑戦してみたいと思います。

こちらの食用かぼちゃはHokkaidoという名前でオレンジ色の皮のものが一般的。

市場やアジアショップでは緑色の皮のものも見かけますが、スーパー等どこでも売っていて気軽に購入できるのはこっち。

味はかぼちゃなんですが、日本のかぼちゃのようなホクホク感はなく、水っぽいので煮物やマッシュしたサラダにはちょっと微妙なのでしばらく使っていませんでした。

今年の夏はベランダでかぼちゃの栽培を試みたものの、あえなく失敗。

やっぱりプランターでは難しいようです(;´Д`)

最近、Cookpadでカプリチョーザみたいなかぼちゃのタルトのレシピを発見。

学生の頃、大学の近くや住んでいた家の近くにカプリチョーザがあって、パスタ目当てではなくタルト目当てに時々食べに行ったことを思い出し、無性に食べたくなってきました。。

タルトならHokkaidoでもいけそう!と思い作ってみたところなかなか美味しくできました♪

フードプロセッサで混ぜるだけの簡単レシピだったし、これはまた作りたい!これからはHokkaidoの購入頻度も増すかも^^

次はかぼちゃプリンあたりに挑戦してみたいと思います。